血書鑿河·酒祭千秋:一個渡夫的美酒河傳奇

血書鑿河·酒祭千秋:一個渡夫的美酒河傳奇

一段五公里險灘,一家十八口的性命擔保,換來了茅臺鎮百年酒香

乾隆八年(1743年)深秋的一個夜晚,貴州仁懷牛渡河畔的渡夫吳登舉,握著一把生銹的匕首刺向自己的手指。鮮血滴落在黃麻紙上,他蘸血寫下全家兄弟子侄十八人的姓名,以性命向云貴總督張廣泗立誓:“倘有背旨違令,依全家具結治罪。”

他賭上全族性命的,是疏通赤水河最兇險的“死亡河段”——文公巖。這段五公里長的懸崖激流,扼守著川鹽入黔的咽喉,卻讓無數鹽船傾覆、背鹽的“干人”墜崖而亡,更將茅臺鎮的美酒困在深山。

01 絕境:鹽斷酒困的赤水河之殤

赤水河的險惡,在清代詩人鄭珍筆下如巨獸盤踞:“飛獅落九天,腳插赤水隈。奔湍撼不動,怒聲天地回”。其中文公巖(今吳公巖)尤甚——兩岸峭壁如刀削,暗礁密布如獠牙,湍急的河水在峽谷中撞擊出雷鳴般的回響。

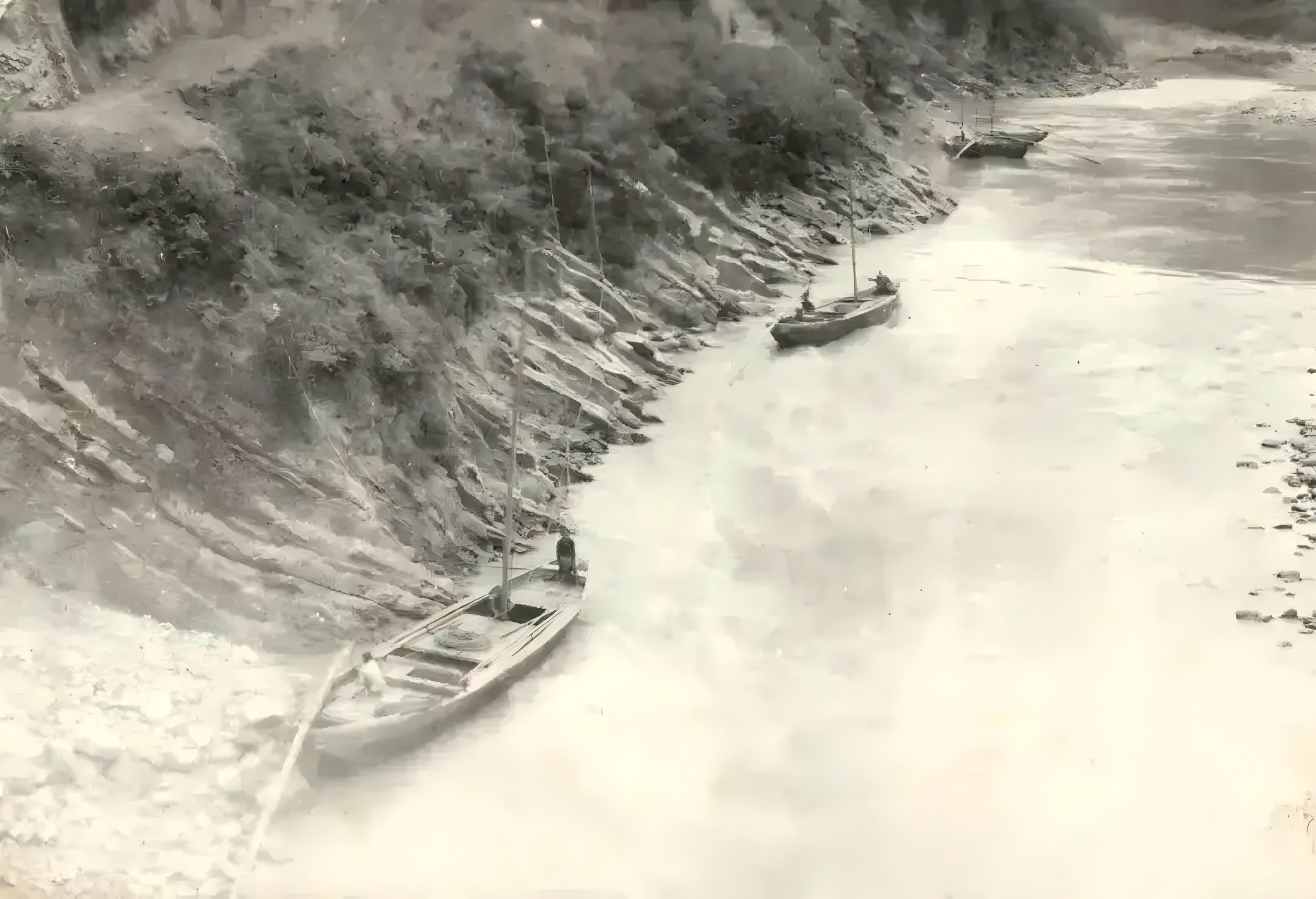

川鹽商船行至此處,只得停泊卸貨。苦力們背負三百斤鹽包,在羊腸小道上爬行三十里山路。稍有不慎,便連人帶鹽墜入深淵。

“斗米斤鹽”由此成為貴州貧民的日常,而茅臺鎮的美酒亦因運輸受阻,“村店儲酒賣,船只載鹽多”的盛景終成泡影。

1741年,清廷劃分川鹽入黔四大口岸,赤水河被定為“仁岸”。然而文公巖如一道鐵閘,鎖死了這條經濟命脈。鹽稅流失、民怨沸騰,云貴總督張廣泗最終奏請朝廷:疏浚赤水河,鑿通文公巖。

02 血誓:渡夫吳登舉的豪賭

消息傳到牛渡河畔時,吳登舉正在修補渡船。這位常年目睹“干人”墜崖的渡夫,當夜便赤腳奔向仁懷廳城。面對張廣泗,他立下驚世誓言:“某愿以全家性命保此河通!”

血書震撼了總督。但更令人唏噓的是,吳氏族人聞訊紛紛更姓逃亡——幾位兄弟懼怕治河失敗受到株連,連夜遷居他鄉。只剩吳登舉孤身立于河畔,指著赤水激流對民工高喊:“此河不通,某當以死謝天下!”

1744年2月初四辰時,開山炮響徹峽谷。吳登舉率千百民工懸索鑿巖,在絕壁上開鑿纖道。他們以炭火炙烤巖體,再潑冷水使其爆裂;用木架撐住搖搖欲墜的巨石;甚至腰系藤纜懸空作業。兩年間,數十人墜河身亡,而吳登舉“露宿風餐,晝夜與共”,須發盡白。

03 新生:鹽船與酒香的共舞

1746年3月,赤水河迎來歷史性時刻:第一艘鹽船穿過文公巖,直抵茅臺碼頭。河面上舟楫如梭,岸上商賈云集。張廣泗親赴現場,見桅帆蔽日,揮毫題贈“忠耿過人”四字。面對封官之賞,吳登舉卻道:“某未習詩書,得免罪戾足矣!”

航道貫通帶來連鎖巨變:

鹽運革命:貴州三分之二的川鹽經茅臺轉運,運費驟降;

酒業勃興:鹽船返程時滿載茅臺酒順流而下,銷往全國,“蜀鹽走貴州,秦商聚茅臺”盛況空前;

集鎮崛起:茅臺從漁村躍為黔北四大名鎮,酒坊激增至20余家,酒店商鋪過百。

“家唯儲酒賣,船只載鹽多”——《遵義府志》寥寥十字,道盡茅臺因河而興的繁榮。

04 遺澤:從吳公巖到世界酒都

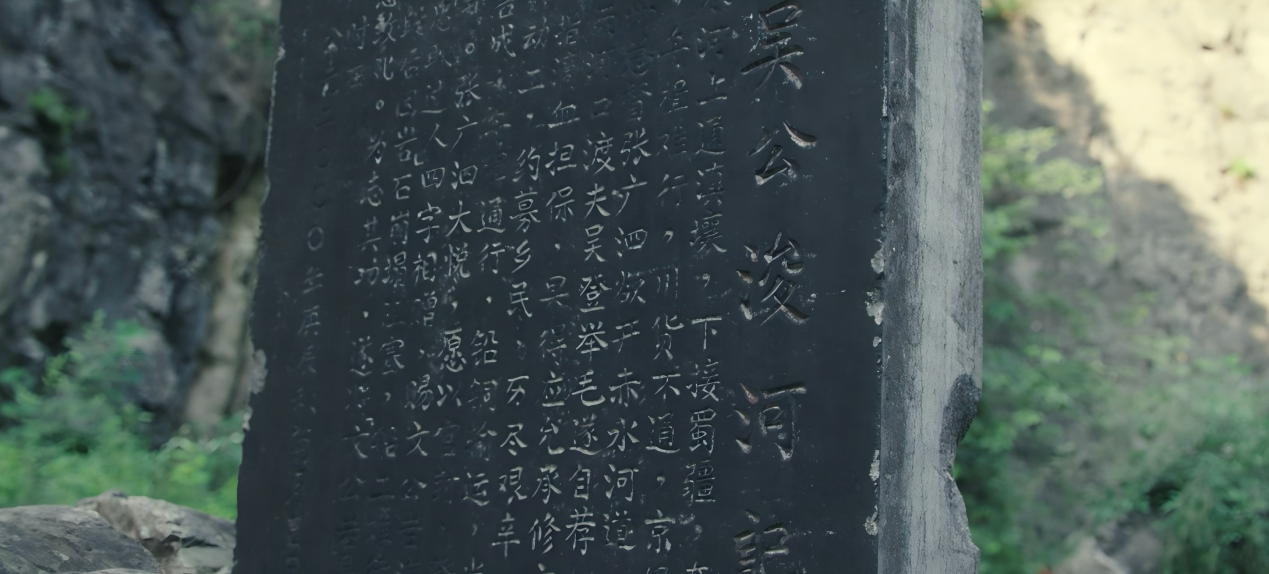

吳登舉的結局卻令人扼腕。因巖崩屢屢復塞河道,他“屢修屢墜,積勞成疾”,于1757年含恨離世。感念其治河功德,當地百姓不僅將文公巖改名“吳公巖”,更在巖坡旁建祠立碑、開起釀酒作坊。每年清明,他們必攜精心釀制的美酒,在吳公碑前隆重祭奠,代代相傳這份飲水思源的敬意。

崖壁刻字建祠,百姓以酒祭奠。吳登舉以命相搏的航道,最終孕育出茅臺酒的世紀傳奇:

1862年,鹽商華聯輝借水運之便重建酒坊,“成義燒坊”(華茅)誕生;

1915年,茅臺酒沿赤水河出川,在巴拿馬萬國博覽會奪金;

1935年,紅軍三渡赤水,以茅臺酒療傷御寒;

1951年,政府整合三大燒坊,國營茅臺酒廠成立。

“當年吳登舉,力欲運道開”——鄭珍在《吳公嶺》中的詠嘆,終成現實。今日吳公巖摩崖石刻下,奔流的赤水河仍在訴說:這條美酒河的血脈中,流淌著一個渡夫以命相托的誓言。那源自百姓感恩作坊的釀酒火種,亦在赤水河畔生生不息——如今貴州醬酒集團的“醬酒吳公巖基地”,便扎根于這片承載著深重紀念的土地之上,延續著那份對山河恩澤的敬畏與匠心。

站在吳公巖觀景臺,游客們常對著“美酒河”的摩崖石刻拍照留念,卻少有人知——腳下平靜的河水曾見證無數先輩的血汗與傳奇。1955年3月,當新中國工程隊最終炸通吳公巖最后一片暗礁時,老船工們把第一碗酒灑入赤水河:“吳公,河通了!”

而今,赤水河下游的茅臺鎮酒窖林立,上游的吳公巖景區立著吳登舉持鑿揮錘的雕像。兩處相隔六十公里,卻被同一條河水串聯:一邊是改變中國酒業格局的萬億產業,一邊是十八口人性命擔保的古老誓言。

當年百姓自發釀酒祭奠的薪火從未熄滅——貴州醬酒集團的“醬酒吳公巖基地”,正恪守著這份對山河的敬畏,將赤水河的恩澤與先民的匠心,融于每一滴遵循古法釀造的醬香之中。崖壁上的血書早已隨歲月褪色,但每滴入酒曲的赤水,仍在延續這場穿越三個世紀的對話。

文/王義

資料來源于《直隸仁懷廳志》《遵義府志》以及吳公巖的石刻碑記,并在此基礎上有改編。部分圖片源于網絡報道。